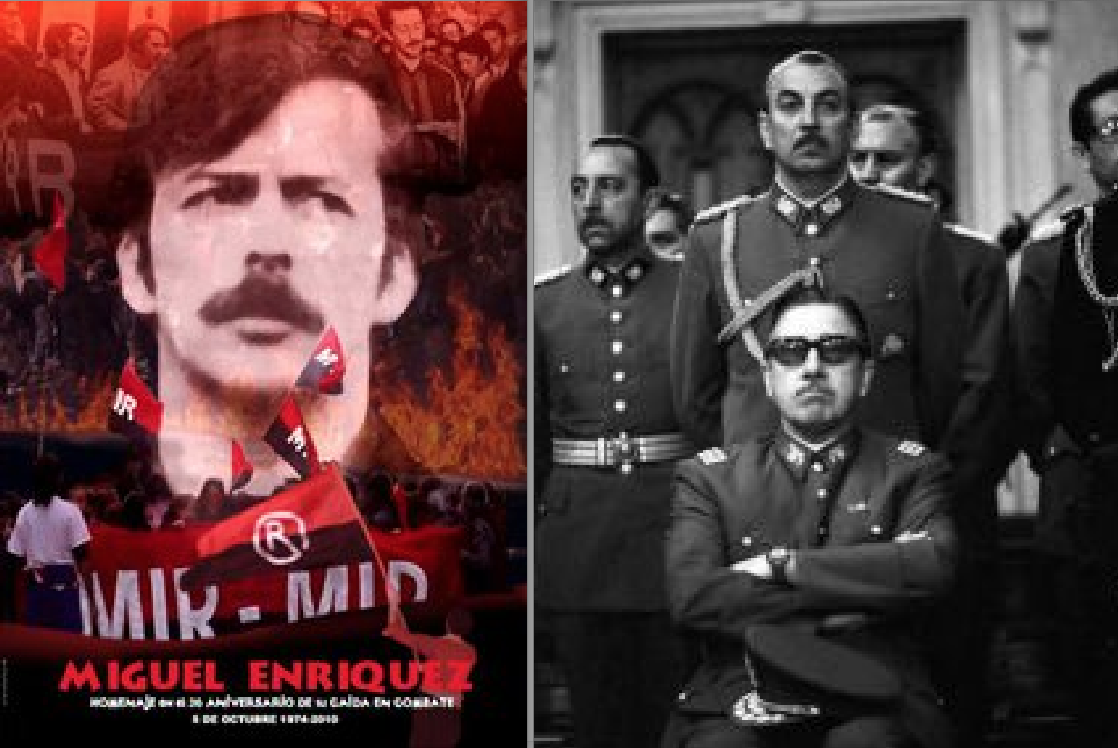

Miguel Enríquez fue un importante dirigente de la izquierda Chilena, Secretario General del Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR, Partido, que hizo parte de la Unidad Popular y apoyo al Presidente Salvador Allende, luego del golpe militar, permaneció en Chile, trabajando por la resistencia a la dictadura, hasta que fue ubicado y muerto al resistir el arresto, que muy seguramente lo hubiera conducido a la tortura y la muerte. Gabriel García Márquez, reconstruye sus últimos días y su muerte, con el relato de su esposa, Carmen Castillo, quien sobrevivió.

Teníamos todo listo para cambiarnos de casa el lunes siguiente hacia un lugar más seguro, cuando los agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) nos cayeron por sorpresa y mataron a Miguel.

Aunque parezca extraño, ése fue el único sobresalto doméstico que tuvimos en tantos meses de clandestinidad después del golpe, pues Miguel había descubierto que no hay mejor escondite que la vida cotidiana, de modo que llevábamos una existencia normal, consagrada al intenso trabajo político que nos había encomendado el partido.

Era una casa grande, con una sala, dos dormitorios, un cuarto arreglado como estudio y un pequeño patio con un cuartito al fondo donde guardábamos las armas. El barrio era muy agradable, una mezcla entre obreros especializados y burguesía media, muy simpáticos y amables y nadie hubiera podido imaginarse que Miguel era en aquel momento el hombre más buscado por la dictadura de Chile.

No podían imaginárselo, precisamente porque nunca nos escondimos.

Al principio, cuando llegamos, habíamos explicado a los vecinos que Miguel trabajaba en casa porque estaba enfermo de los riñones.

Yo salía todos los días a la hora en que todas las amas de casa hacen las compras y entonces aprovechaba para hacer los contactos y recoger el material de información que nos llegaba de todos los niveles del partido.

Durante varios meses vivieron con nosotros las dos niñas de Miguel, que se llamaban Jimena y Camila; y a quienes habíamos enseñado a tratarnos de un modo en que nunca supieran quiénes éramos en la realidad. Por fortuna pocos días antes de la muerte de Miguel, habíamos tomado la precaución de asilarlas en una embajada para que salieran del país.

Entonces yo estaba encinta de seis meses y eso fue un detalle más de naturalidad, porque no es fácil sospechar que una mujer embarazada esté haciendo un trabajo político tan intenso y arriesgado.

Lo único que Miguel hizo fue afeitarse el bigote, rizarse el pelo y llevar unos lentes de vidrio naturales cuando salía a la calle.

Manejaba él mismo un Fiat 124 blanco pero su licencia de conductor era falsa y figuraba con un nombre supuesto.

El problema era que ambos teníamos la obligación de andar armados.

En cierta ocasión de los últimos meses, cuando la persecución se había vuelto más dura, Miguel y yo nos encontramos de pronto en pleno centro de Santiago con una barrera militar que filtraba a los transeúntes.

La documentación que llevábamos hubiera pasado, pero las armas no. Nos preparamos porque entonces sólo había dos caminos, o lográbamos pasar o nos abríamos paso a tiros; no había otro remedio.

De pronto, por instinto, ambos tuvimos la misma reacción, le hicimos un gesto amable a los milicos, los saludamos como amigos, como sus partidarios, y así pasamos sin ser molestados a través de cinco automóviles y no sé cuántas furgonetas de pacos con ametralladoras que respondían a nuestros saludos. Cuando nos quedamos sin las niñas, el partido había resuelto que Miguel se sumergiera cada vez más, que no asumiera ninguna otra tarea de choque.

Andrés Pascal, que ahora ha reemplazado a Miguel en la secretaría general del partido, sería el encargado de las tareas de choque para que Miguel se dedicara por completo a analizar informes y redactar documentos que eran necesarios.

Es decir: su tarea principal era pensar, hacer las reflexiones del partido. Estudiaba profundamente la crítica económica mundial, la historia de América Latina, la situación real de Chile en el mundo. A veces permanecía tardes enteras absorto en la lectura de la Enciclopedia Británnica o gateando en el suelo sobre un enorme mapa del mundo.

Mientras tanto yo recogía en la calle materiales que nos enviaban los militantes con los informes de la base.

Cuando regresaba con esos papeles era el momento de mayor tensión del día, porque uno abría aquellos maletines y ahí venía la realidad plasmada en papeles, venían las discusiones políticas de fondo, el pensamiento de la base.

Es raro, pero Miguel no hablaba nunca de la muerte, a pesar de que se sabía acechado por ella.

Tenía un gran amor a la vida y sabía, como médico, que la buena salud y el estado físico eran fundamentales en la lucha revolucionaria.

Por eso hacía todas las mañanas una hora completa de gimnasia, me obligaba a mi a hacerlo con é;l, después tomábamos un desayuno abundante.

Le gustaba comer bien, sabía de buenos vinos y siempre tenía un rato libre para oír música en el tocadiscos destartalado. Le gustaba la música popular de América Latina, le gustaban los tangos y algunas cosas de Wagner, aunque en realidad sólo podía oír lo que teníamos, que era muy poco.

Los amigos que entonces nos visitaban, comían con nosotros y a veces se quedaban a dormir, pero eran siempre hombres de la comisión política del partido y las conversaciones eran de trabajo político.

De pronto, sin ningún anuncio, Miguel me habló una noche de la muerte, quince días antes de que lo mataran.

Es curioso, porque yo misma no sabía qué pensaba. Aquella noche supe que Miguel no le temía a la muerte, pero estaba decidido a no salir a buscarla: estaba contra los sacrificios inútiles. Es bueno que esto quede muy claro: Miguel Enríquez no quería morirse como se murió a los treinta años, quería luchar para ganar, no para perder, sabía lo que quería hacer, lo que quería realizar al final y estaba convencido de que su tarea era mucho más importante después del triunfo.

Tenía conciencia de ser un dirigente de izquierda con capacidad intelectual, y todos éramos conscientes de eso. Y por eso sentía que su deber era estar vivo. El combate en que mataron a Miguel fue el Sábado 5 de Octubre de 1974.

Desde hacía varias semanas sabíamos que algo había pasado, algo que no veíamos con claridad, pero que nos obligaba a cambiar de casa inmediatamente. Los golpes certeros que la dictadura estaba asestando a nuestra militancia demostraban que tenían pistas, que nos habían agarrado hilos muy seguros; tal vez que alguien había hablado. En vista de eso, yo ubiqué una casita chiquita de dos piezas, pero con una parcela que la hacía menos sospechosa, con muchos árboles frutales, con gallinas, escondida en una zona muy calmada donde hubiéramos podido vivir mucho tiempo sin ser descubiertos.

Sin embargo, una serie de contratiempos imprevistos nos hicieron perder un tiempo precioso. La persona que debía comprar la casa a nombre nuestro la ubiqué yo a través de un enlace que cayó; el jueves 3.

El viernes no pude encontrar nada bueno. El sábado salí otra vez y dejé a Miguel trabajando en casa con otros compañeros del partido.

No encontré nada en la mañana, y de regreso me detuve en la tienda de la equina a comprar cosas de comer.

A la una, cuando entraba a la casa cargada de paquetes, encontré a Miguel con la camisa celeste, chaleco beige y los lentes que sólo usaba para salir a la calle. «Tenemos que irnos enseguida», me dijo, con calma pero con firmeza. Y me explicó que habían pasado frente a la casa, muy despacio, dos automóviles que sin duda eran de la DINA.

Nuestras sospechas de que el escondite había sido descubierto empezaban a confirmarse y no podíamos perder un segundo. Todo estaba listo para escapar, el automóvil encendido en el garaje con todas nuestras cosas dentro, salvo dos maletines de papeles que seguían en el dormitorio.

En la casa estaban dos compañeros más: Humberto Sotomayor y el Coño Molina (asesinado pocos dí;as después en las calles de Santiago por la policía).

Nos dirigíamos al garaje, cuando uno de ellos se asomó por a la ventana y gritó: «Ahí vienen de nuevo». Sólo entonces nos dimos cuenta de que se nos venían encima, tanto que apenas si tuvimos tiempo de tomar nuestras armas, cuando una ráfaga de metralleta barrió el frente de la sala. Miguel, con la Naca que tuvo siempre al lado de la cama, respondió al fuego desde una ventana de la sala. Los otros dos disparaba desde posiciones móviles.

Yo disparaba desde el cuarto, con una metralleta Scorpio, muy chiquita. Mi formación era teórica, de modo que el propio ruido de mi arma me produjo una sorpresa muy grande, y disparaba hacia la calle sin ver a nadie, como si estuviéramos peleando contra un enemigo feroz pero invisible. De pronto, como a los diez minutos de fuego intenso, el tiroteo cesó, y Miguel me hizo una seña urgente desde la puerta para que escapáramos por el patio. Yo agarré entonces uno de los maletines, el que tenía los documentos recibidos el día anterior y que yo estaba obligada a proteger, y en ese momento sentí una explosión y un golpe de muerte y sentí el brazo derecho desgarrado y lo vi colgando sin sentirlo moviéndose solo y bañado en sangre.

Una granada lanzada desde la calle había estallado en la sala y sus esquirlas me destrozaron el brazo y me hirieron por todo el cuerpo, pero en el instante de caer al suelo yo no sentía dolor ni miedo sino la sensación nítida de que ya estaba muerta.

Molina pasó junto a mí, siempre disparando hacia la puerta de la calle, y me dijo: «Te tocaron», o algo así. Traté de incorporarme, sin lograrlo y entonces vi a Miguel tirado en el suelo del pasadizo que separaba la casa del garaje, y estaba de espaldas, con la ametralladora en la mano y una mancha de sangre en los pómulos, en ambos lados, pero más en el izquierdo.

Tenía los ojos vivos, me miraba todo el tiempo y respiraba con dificultad. Verlo en aquel estado fue algo tan terrible para mí que perdí; el conocimiento. En aquella laguna me fue imposible saber qué sucedió con Molina y Sotomayor.

Pero cuando recobré el conocimiento tuve bastante lucidez para darme cuenta de inmediato que las únicas personas que quedaban dentro de la casa éramos Miguel y yo. No conseguía levantarme, pero lo vi parapetado en un muro del garaje, todaví;a disparando hacia la calle con mucha serenidad.

El último recuerdo que tengo de él, antes de perder la consciencia por segunda vez, es el de su rostro inclinado sobre mí, como en cuclillas, diciéndome algo que no pude entender.

No sé cuánto tiempo había transcurrido cuando volví a despertar, pero el propio gobierno fascista ha dicho que el combate con Miguel duró casi dos horas. Lo primero que me sorprendió fue el silencio absoluto de la casa vacía. No me dolía nada y aunque no podía incorporarme tenía la rara certidumbre de que no iba a morir.

Tanto, que cuando los dos primeros policías echaron abajo la puerta de la calle y entraron corriendo en la casa silenciosa sentí una mezcla de terror y de alivio y me dije: «Mierda, me van a sacar de aquí, y a lo mejor sigo viva», y entonces uno de ellos se me tiró encima y me plantó un puñetazo en la cara y me rompió un diente y me gritó: «Tú eres la Jimena, concha de tu madre, que hacías aquí metida». Pero el otro le ordenó que me dejara quieta. «Esta mujer está embarazada -le gritó- Sáquenla de aquí.» Me acuerdo que entonces me arrastraron hasta la calle, dando órdenes contradictorias de que trajeran una ambulancia, de que no, de que sí la traigan. Había una muchedumbre en los extremos de la calle, había muchos automóviles de la policía, mucho ruidos de sirenas y seguían disparando hacia la casa, lo que me hizo pensar que Miguel estaba vivo y seguía resistiendo. Cuando por fin me subieron a una ambulancia, sentía una prisa irracional de que llegaran pronto a alguna parte. Sin embargo, los dos policías que se subieron conmigo no lograban ponerse de acuerdo sobre mi destino: uno quería llevarme a la cárcel, el otro al hospital.

Este último se impuso, y la visión de los médicos y las enfermeras fue para mí como un nuevo soplo de vida: mi única preocupación desde entonces fue conseguir que alguien sacara la noticia de que yo estaba viva, pues teníamos la experiencia de otros compañeros a quienes los militares los declararon muertos mucho antes de que se les murieran en las salas de tortura. De modo que en la primera fracción de segundo en que me quedé sola con una enfermera que me estaba haciendo una transfusión de sangre, le dije que rápidamente: «Avísele a mi tío Jaime Castillo», y le di el número del teléfono. Ella lo hizo, y con esa llamada me salvó la vida.

La noticia desencadenó en el mundo entero un movimiento de solidaridad cuya presión terminó por vencer a la Junta Militar.

Sin embargo, en aquellos largos días del hospital yo no sabía que tantos amigos conocidos se ocupaban de mi suerte.

Al cabo de incontables horas de interrogatorios, de disputas entre los esbirros que trataban de sacarme informaciones por la fuerza y los médicos que cuidaban de mi salud; después de una operación difícil para tratar de rehabilitarme el brazo que todavía tengo inútil; después de la noticia terrible de la muerte de Miguel que me comunicaron en el hospital y la ansiedad por la suerte de su hijo que empezaba a moverse en mi vientre, después de tantas noches de soledad y horror, vino un coronel que me hizo firmar muchos papeles, me llevó al aeropuerto temblando de furia, y me subió en un avión sin decir siquiera para dónde iba.

Ya en pleno vuelo me dijo alguien que veníamos para acá, para Londres.