Esta semana me mudaba de casa y en el sótano, entre chécheres y cucarachas, me encontré con una caja que decía NO TOCAR. La abrí y me encontré con decenas de Malpensantes que había coleccionado en mi primera juventud. Con la mortecina luz que entraba en ese cuarto gris empecé a hojear una revista. Recordé con nostalgia cuando cada dos meses me llegaba un número. Abrirlo para mí era como estar en contacto con un mundo al que ansiaba pertenecer, todos esos escritores, con sus artículos tan complicados, tan serios, tan sublimes, artículos que evidentemente a un pobre muchacho de provincia como yo lo sobrepasaban ampliamente. Y yo todo juicioso los leía, los leía así no entendiera nada, porque si uno hace una década quería ser considerado un intelectual, el único medio que tenía para conseguirlo era comprarse la revista y aprenderse a juro párrafos enteros y repetírselos a cualquier advenedizo.

Qué tristeza que ese muchacho ya no sea yo. Ahora, al abrir las apolilladas páginas de mi desordenada colección me encuentro con que, lo que antes creía que era algo brillante no eran más que páginas y páginas de artículos pretenciosos que no cumplen con la función que debería tener una revista cultural: la de ser el reflejo de una época.

En cierta manera me sentí engañado, y movido por esa rabia decidí lanzarme de lleno contra mis otrora héroes literarios.

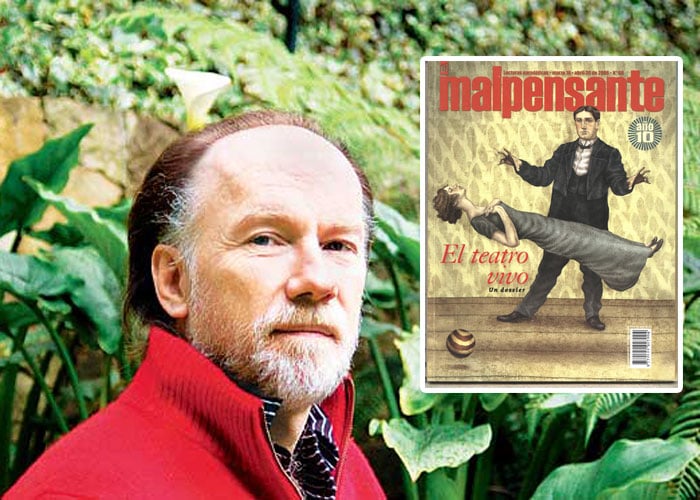

Voy contra lo que era la revista hace quince años, cuando nadie la discutía, cuando su director Andrés Hoyos era el rey de la tertulia intelectualoide. Cuando El Malpensante estaba en su apogeo y el país era azotado por la peste paramilitar, Hoyos y su publicación le dieron la espalda a la coyuntura y decidieron seguir traduciendo (casi escribo plagiar) ladrillos infumables extraídos del New Yorker y de todas esas revistas gringas que tanto disfruta leer, o autopublicarse cuenticos, como uno en especial que salió en el 2000 creo, cuando el automovilismo estaba de moda y el fundador de El Malpensanteaprovechó para hacer la historia sobre un piloto de Fórmula 1 que sufría un terrible accidente. Todo con tal de captar lectores tontos, como lo era yo en aquellos años.

Mientras Colombia esperaba que su revista insigne, la que representaba a una casta de aguerridos intelectuales sentara una actitud valiente que le diera la cara al conflicto, ellos decidieron refugiarse en la comodidad de la indiferencia. La guerra queda muy lejos de las tertulias en el Gun Club. Como ha quedado claro en la mayoría de sus aburridísimos artículos, para Hoyos asumir una posición política es una mamertada y él, con toda su sofisticación a cuestas, con todos los libros que ha leído, con todos los cafés europeos donde se ha dado el gusto de tertuliar en francés, en alemán, en checo, no puede darse el lujo de hablar de nimiedades como una guerra civil, como todas esas masacres que ocurren en provincia. No señor, él debe pensar, como ese otro aspirante a aristócrata llamado Álvaro Mutis, que la historia terminó cuando se acabó el Imperio Romano y que lo que vino después solo fue un embeleco de los bárbaros que apenas debe ser tenido en cuenta.

En una entrevista hecha hace un par de años no dudaba en definirse como un “straight”, un eufemismo altamente hipster de la palabra godo, conservador, uribista. El español es solo para los pobres.

Sin embargo, a veces, cuando ve que un tema se pone de moda decide sintonizarse con la coyuntura y por ahí escribe una columna en El Espectador donde recicla lo que muchos han dicho sobre el conflicto y que la leen un puñado de discípulos y así se pone a paz con su conciencia y su ego. Al fin y al cabo, es a veces propio de un intelectual demostrar cierto sentido social.

El tipo, no hay que dudarlo, es insoportable. Los sendos fracasos editoriales que han constituido cada una de sus prescindibles novelas lo han convencido de que él, en este pantano, es un incomprendido. Si él hubiera nacido en Inglaterra tendría los suficientes lectores que sus sofisticados escritos se merecen. Lástima que le tocó vivir entre esta inmundicia, entre indios, pobres y brutos. Pobrecito, un alma tan sensible condenada a vivir en un lodazal. Su último proyecto es un mamotreto ininteligible de mil páginas, donde intenta desesperadamente demostrar que él, fuera de ser un señor muy elegante, es un genio. Uno de los pocos genios que ha tenido esta republiqueta. Lloro por cada uno de los árboles que fueron cortados para hacer este libro elefantiásico, este ladrillo infumable, esta oda a sí mismo, a su profusa inteligencia. Es realmente admirable como en mil páginas es incapaz de expresar una sola idea, una imagen, un sentimiento. Su novela se parece al libro que estaba escribiendo Jack Nicholson en El resplandor, una sola frase repetida hoja tras hoja.

Este intelectual de poca monta, este hombre que sueña con constituirse en el nuevo Gaitán Durán se autodefine como “Un gran conversador… la verdad me encantaría haber tenido una charla con Óscar Wilde”, en gustos culinarios por supuesto que es un avezado comensal: “La verdad es que he sido siempre bastante sibarita –confiesa sin ningún asomo de pudor–. Me gusta mucho la comida mediterránea; en cambio, no me gusta la griega ni tampoco la oriental. En ese aspecto soy muy occidental”.

A la hora de compararse con un escritor no duda en dejar su incipiente modestia a un lado: “Como Cervantes busco las cosas que son incisivas, paradójicas, irónicas. No queremos verdades reveladas”.

En cada una de sus declaraciones se ve la búsqueda desesperada de pasar por una persona sofisticada. En la gran mayoría de entrevistas, se aferra a la palabra sofisticación con la intensidad que se abrazaría un náufrago a un pedazo de madera. Esas ganas de ser una persona sofisticada denotan un escandaloso provincianismo cultural impropio de alguien que se jacta de ser ante todo un cosmopolita.

Esa es la clase de actitud por la cual nosotros, desde la provincia, nunca nos hemos tomado en serio a las élites culturales bogotanas. Era propio de sus tertulias de principio del siglo XX, que siguiendo la ridícula costumbre de la aristocracia europea se sentaran a hablar de libros en francés solo porque este era el idioma que tendría que hablarse a la hora de abordar temas elevados. Hasta un genio como José Asunción Silva caía en este tipo de esnobismos.

Por chapiyorkers como Andrés Hoyos y su decaída creación es que algunos en provincia estamos convencidos de que Bogotá es un error histórico. La capital debería haber sido Barranquilla o Cartagena. Las grandes ciudades por lo general son mediterráneas. El mar significa apertura, intercambio, progreso. Entre montañas es más complicado. Debe ser por el hecho de que a 2600 metros de altura es difícil pensar. Los seres humanos no viven tan alto. Culturalmente hablando lo mejor de este país lo ha dado la provincia y en especial la costa atlántica colombiana, aunque el señor Hoyos debe estar convencido de que la mayoría de costeños son ordinarios, corronchos. La alegría es impropia de espíritus cultivados como el suyo.

He sacado la caja con las revistas a la calle. Está lloviendo. Veo como la caja poco a poco se va inundando, como un río va saliendo de ella llevándose hasta una alcantarilla las estériles palabras que Andrés Hoyos, Santiago Gamboa, Jaime Alberto Vélez, Juan Gabriel Vásquez y hasta Mario Mendoza escribieron en los años en que yo aún creía que en Colombia había malpensantes.